Вопрос долголетия волнует человечество с древнейших времён. В разные эпохи мыслители, учёные и алхимики стремились раскрыть секреты продолжительной и здоровой жизни. Сегодня, в эпоху бурного развития молекулярной биологии, генетики и геронтологии, человечество приблизилось к пониманию биологических механизмов старения. Интеграция данных из разных научных дисциплин позволяет взглянуть на проблему старения с новой перспективы и выявить потенциальные пути его замедления, а возможно, и обращения.

Цель данной статьи — проанализировать современные научные находки, лежащие на стыке генетики и геронтологии, и рассмотреть, какие генетические, эпигенетические и молекулярные факторы оказывают наибольшее влияние на продолжительность жизни и здоровье в пожилом возрасте.

1. Генетика долголетия: основы и прорывы

1.1 Гены-долгожители

Научные исследования, проведённые на различных популяциях долгожителей, выявили ряд генов, ассоциированных с высокой продолжительностью жизни. Одним из наиболее изученных является ген FOXO3. Он участвует в регуляции клеточного цикла, апоптоза, устойчивости к стрессу и метаболизма. Варианты этого гена встречаются с повышенной частотой у людей, перешагнувших столетний рубеж.

Другой важный ген — SIRT1, кодирующий сиртуин 1 — белок, регулирующий экспрессию других генов в ответ на стресс и ограничение калорий. Сиртуины участвуют в процессах репарации ДНК, метаболической адаптации и регуляции воспаления.

Также значительную роль играет аллель ε2 гена APOE, связанный с пониженным риском болезни Альцгеймера и улучшенным липидным профилем.

1.2 Эпигенетические часы

Эпигенетические часы представляют собой инструменты оценки биологического возраста на основе профиля метилирования ДНК. Среди них наиболее известны часы Хорвата (Horvath clock), позволяющие предсказать биологический возраст с высокой точностью. Исследования показывают, что биологический возраст может существенно отличаться от хронологического, и снижение эпигенетического возраста коррелирует с увеличением продолжительности жизни.

1.3 Геномные исследования столетних людей

Популяционные исследования, включая секвенирование полных геномов столетних людей, выявили редкие защитные мутации, обеспечивающие повышенную устойчивость к возрастным заболеваниям. Такие мутации могут влиять на липидный обмен, воспалительные процессы, клеточную регенерацию и устойчивость к стрессу. Кроме того, установлено, что долгожители часто обладают уникальными комбинациями аллелей, обеспечивающими синергетический защитный эффект.

2. Эпигенетика и управление экспрессией генов

2.1 Метилирование ДНК и старение

Метилирование цитозинов в CpG-островках — один из ключевых механизмов эпигенетической регуляции. С возрастом происходит глобальное снижение метилирования, сопровождающееся гиперметилированием промоторов генов-супрессоров опухолей. Эти изменения нарушают регуляцию клеточного цикла и повышают риск злокачественных трансформаций.

2.2 Гистоновая модификация

Ковалентные модификации гистонов (ацетилирование, метилирование, фосфорилирование) играют важную роль в управлении доступностью хроматина. Возрастные изменения в структуре гистоновых белков могут приводить к нарушению экспрессии генов, участвующих в репарации ДНК и антиоксидантной защите.

2.3 Влияние внешней среды

Факторы окружающей среды, такие как питание, стресс, физическая активность и токсические воздействия, существенно влияют на эпигенетический профиль. Эпигенетическая пластичность даёт возможность для вмешательства — как фармакологического, так и поведенческого — с целью замедления биологического старения.

3. Стволовые клетки, теломеры и клеточное старение

3.1 Теломеры и их укорочение

Теломеры — концевые участки хромосом, состоящие из повторяющихся последовательностей ДНК, играют критическую роль в сохранении стабильности генома. При каждом делении клетки теломеры укорачиваются, и когда они достигают критически короткой длины, клетка переходит в состояние сенесценции или апоптоза. Этот механизм служит барьером против бесконтрольной пролиферации, однако одновременно способствует старению организма.

3.2 Теломераза и омоложение клеток

Фермент теломераза способен восстанавливать длину теломер. Он активен в эмбриональных и некоторых стволовых клетках, но в большинстве соматических клеток подавлен. Повышение активности теломеразы у мышей приводило к увеличению продолжительности жизни и улучшению состояния тканей. Тем не менее, активация теломеразы сопряжена с онкогенным риском, что требует осторожного подхода при разработке терапий.

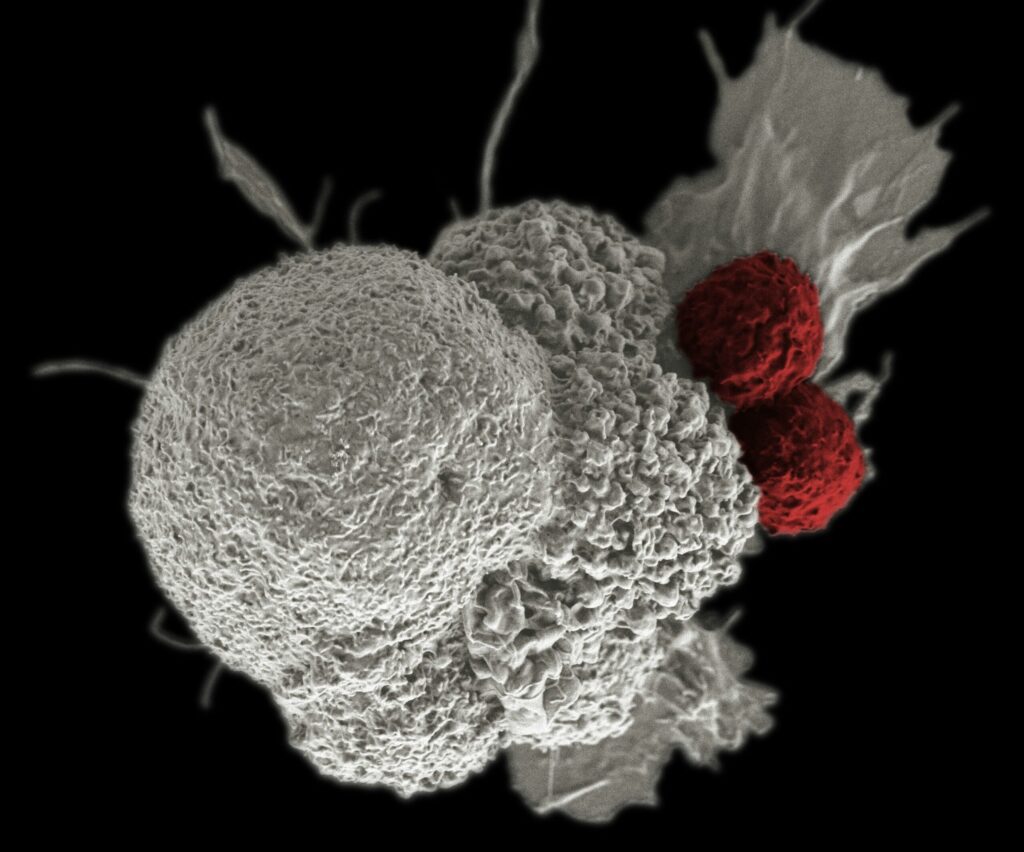

3.3 Стволовые клетки и регенерация

Старение сопровождается снижением количества и функциональности стволовых клеток. Это ограничивает способность тканей к регенерации. Современные исследования направлены на восстановление пулов стволовых клеток и стимуляцию их активности. Использование индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC) открывает перспективы для омоложения тканей и органов, однако до клинического применения необходима тщательная проверка безопасности.

4. Митохондриальная теория старения

4.1 Свободные радикалы и окислительный стресс

Митохондрии — энергетические станции клетки — производят АТФ и одновременно являются источником активных форм кислорода (АФК). Избыточное накопление АФК приводит к окислительному повреждению белков, липидов и ДНК, что ускоряет старение. Эта гипотеза легла в основу так называемой митохондриальной теории старения.

4.2 Мутации митохондриальной ДНК

Митохондриальная ДНК (мтДНК) подвержена более высокой частоте мутаций по сравнению с ядерной ДНК из-за отсутствия гистоновой защиты и менее эффективных репарационных систем. Мутации мтДНК накапливаются с возрастом и нарушают функцию дыхательной цепи, что ведёт к энергетическому дефициту и повышенной продукции АФК.

4.3 Перспективы митохондриальных терапий

Исследуются различные стратегии улучшения митохондриальной функции: от доставки антиоксидантов, специфически нацеленных на митохондрии, до митохондриальной трансплантации и генной терапии. Перепрограммирование митохондриального метаболизма может стать ключом к снижению темпов старения и увеличению продолжительности жизни.

5. Молекулы молодости и фармакология старения

5.1 Рапамицин и ингибиторы mTOR

Рапамицин — иммунодепрессант, впервые выделенный из бактерий Streptomyces hygroscopicus, оказался мощным ингибитором пути mTOR (mechanistic Target of Rapamycin). Этот путь регулирует клеточный рост, метаболизм и аутофагию. Подавление mTOR активирует аутофагию, способствует очищению клеток от повреждённых органелл и белков, замедляя процессы старения. Исследования на животных показали увеличение продолжительности жизни при приёме рапамицина, однако его применение у людей пока ограничено из-за побочных эффектов.

5.2 Метформин: антидиабетик с геропротекторным потенциалом

Метформин, широко применяемый для лечения сахарного диабета 2 типа, исследуется как потенциальный препарат, замедляющий старение. Он влияет на метаболизм, активирует АМФ-активируемую протеинкиназу (AMPK), подавляет mTOR, снижает уровень инсулина и воспаление. Эпидемиологические данные показывают, что диабетики, принимающие метформин, живут дольше, чем здоровые люди без лечения. Крупное исследование TAME (Targeting Aging with Metformin) направлено на проверку его геропротекторного действия у пожилых людей.

5.3 NAD+ и активаторы сиртуинов

С возрастом уровень никотинамидадениндинуклеотида (NAD+) в клетках снижается, что нарушает работу сиртуинов и других ферментов. Восполнение NAD+ через предшественники (например, никотинамид рибозид и никотинамид мононуклеотид) восстанавливает метаболические функции, улучшает митохондриальную активность и увеличивает продолжительность жизни у животных. Эти соединения активно изучаются в клинических испытаниях.

5.4 Гормезис и фитонутриенты

Гормезис — феномен, при котором низкие дозы стрессоров активируют защитные механизмы организма. Классическим примером являются полифенолы, содержащиеся в зелёном чае, куркуме, винограде (ресвератрол). Эти соединения активируют сиртуины, AMPK, усиливают антиоксидантную защиту и способствуют аутофагии. Пищевые компоненты с такими свойствами рассматриваются как мягкие модуляторы старения.

5.5 Перспективные соединения

Научное сообщество активно исследует новые кандидаты в геропротекторы: гераниол, фисетин, акарбозу, литий, сенолитики (соединения, удаляющие стареющие клетки). Сенолитики уже показали эффективность в модельных организмах, и клинические испытания начались для их применения у людей. В перспективе комбинации разных соединений могут стать основой персонализированной терапии старения.

Современная наука подошла к пониманию старения не как неизбежного и однонаправленного процесса, а как сложной, многофакторной биологической программы, поддающейся модификации. Генетические и эпигенетические исследования раскрывают фундаментальные механизмы, управляющие клеточным и организмовым старением. Идентификация генов-долгожителей, изучение теломерной динамики, роль митохондрий, сигнальных путей (mTOR, AMPK, сиртуины), а также возможности фармакологического вмешательства открывают перспективы продления как продолжительности, так и качества жизни.

Разработка геропротекторных стратегий — от модификации образа жизни до применения молекул молодости — должна сочетаться с персонализированным подходом, учитывающим генетический и эпигенетический профиль каждого человека. Особенно перспективными выглядят направления, связанные с эпигенетическим перепрограммированием, активацией стволовых клеток и селективным удалением сенесцентных клеток.

Хотя большинство потенциальных терапий всё ещё находятся на этапе доклинических и ранних клинических испытаний, темпы развития науки позволяют надеяться, что в обозримом будущем вмешательство в процесс старения станет реальностью. Это требует не только научной и технологической готовности, но и этического, юридического и социального осмысления.

Таким образом, на стыке генетики и геронтологии зарождается новая парадигма медицины — медицина долголетия, способная изменить представление о человеческой жизни, старении и здоровье в XXI веке.